|

Fiche N° 0034 |

Auteur D. Barbier |

31/03/2006 |

||

|

Claude Antoine Boquet de Courbouzon |

Ascendant ¤ Allié ¡ |

|||

Président à Mortier au Parlement de Besançon, baron de

Courbouzon en 1740

Claude Antoine

Boquet (ou Bocquet), chevalier, 1er

baron de Courbouzon (1740), seigneur de Courbouzon, Saint-Agnès, Chantrans,

Montmorot et Bracon, est né le 16 mars 1682

à Lons-le-Saulnier (39) et décédé le 16 mars 1762 à Besançon (25).

Fils de

François Boquet, seigneur de Courbouzon

et de Chantrans, conseiller au Parlement de Franche

Comté, Claude Antoine Bocquet de Courbouzon, célèbre

jurisconsulte, suivit les traces de son père et fut conseiller puis président à

mortier au Parlement de Besançon.

Il acheva

ses études à Paris où, pendant six ans, il suivit les cours des plus habiles

professeurs.

Reçu conseiller le 18 février 1705, au Parlement de

Besançon, à l'âge de vingt-trois ans, réunissant en lui, dit dom Grappin, ce qui est le plus capable de plaire, une

taille majestueuse, les grâces de la figure et les plus brillantes qualités de

l'esprit, doué d'une grande activité, d'une santé robuste, il prétendait à la

réputation, aspirait au crédit, et ne dédaignait pas la fortune. Cette

volonté de conquérir une situation honorable, volonté avouable quand elle est

inspirée par le mérite et subordonnée au devoir, fut secondée par M. Voyer

d'Argenson, rencontré dans un voyage qu’il fit à Paris en 1716, qui le mit en

relations avec le duc d’Orléans, alors régent. En 1719, ce prince le chargea

d’une commission qui demandait beaucoup de capacité, et il eut le bonheur de

s’en acquitter avec succès, ce qui lui valut une pension de 500 livres.

Sa facilité d'esprit, sa flexibilité de caractère,

devaient peu après, en 1723, le désigner au choix de ses collègues pour être

auprès du trône l'organe de sa compagnie et de sa province. Quatre fois il fut

député à Paris de 1723 à 1725, et dans les différentes missions qui avaient

pour but de soustraire la Comté à des exécutions de diverse nature, il sut

toujours se distinguer par la justesse de ses vues et la sagesse de ses

démarches. Nous trouvons dans la correspondance du Parlement une lettre du duc

de Tallard, qui en 1724 se trouvait à Paris avec l'éminent magistrat et

écrivait à la compagnie le 24 mars : « M.

de Courbouzon, qui est ici de vostre

part, s'est conduit avec tant de dextérité et tant d'habileté dans l'exécution

de vos ordres que je ne saurais lui rendre un témoignage trop favorable. »

Dans une autre lettre du 4 août même année, il ajoutait : « M. de Courbouzon

conduit ici les affaires dont il est chargé avec tant de capacité et

d'activité, qu'il est impossible qu'il ne réussisse à tout ce qui est favorable

; et en vérité, je ne saurais lui rendre trop de justice là-dessus. »

Quelques années plus tard le magistrat diplomate fut

chargé par les cours de France et de Rome d'un travail long et difficile sur

les prieurés de la province. Chaque vacance mettait en opposition le pape et le

roi, Rome et Versailles, Il s'agissait d'établir l'histoire de chaque bénéfice,

sa fondation, sa dotation et sa consistance, et de décider à qui appartiendrait

le droit de nomination. De Courbouzon écrivit un

rapport modèle de clarté et d'érudition ; il le développa oralement en présence

du cardinal de Fleury et du nonce du pape, Maffei,

avec un tel talent que le cardinal, enthousiasmé, lui conféra une pension de

quinze cents louis.

Lorsque résolu à composer un nouveau recueil de lois et à

fixer la jurisprudence sur des questions controversées, d'Aguesseau eut l'idée

d'établir un bureau de législation où devaient se concentrer les lumières de

tous les Parlements, ce fut de Courbouzon qu'il

choisit en Franche-Comté pour le seconder dans sa vaste entreprise. Heureux de

répondre à cette marque d'estime, de Courbouzon lui

transmettait un commentaire destiné à combiner les anciennes ordonnances avec

les lois nouvelles, ainsi qu'un recueil annoté de tous les arrêts prononcés

depuis son entrée au Parlement.

Les services rendus par de Courbouzon,

les qualités de son esprit, l'appelaient à la carrière diplomatique. La France

songeait alors à négocier la vente ou l'échange du comté de Montbéliard. De Courbouzon, qui, selon l'appréciation d'un de ses

contemporains, ambitionnait de faire revivre une époque où la magistrature

était regardée comme le séminaire des ambassadeurs, des conseillers d'État, des

ministres et des chanceliers, fut chargé de rédiger un mémoire destiné à

faciliter un arrangement. Il rêva un instant de brillantes destinées, mais il

devait se convaincre que le mérite et l'intelligence n'obtiennent pas toujours

la récompense à laquelle ils ont droit. Nommé successivement ministre à Gênes,

puis à Ratisbonne, il ne put prendre possession de ses fonctions; il revint à

ses études premières. Là encore le magistrat devait, comme le diplomate,

éprouver des déceptions.

Présenté par d’Aguesseau pour la première présidence du

Parlement de Nancy, il en fut écarté par trois fois par des obstacles qu’il ne

put surmonter. Comme le dit son biographe à l'Académie de Besançon le 17

novembre 1762, les dignités se

présentaient à lui et disparaissaient aussitôt. Il eut en même temps la

douleur de perdre son fils et dut lui succéder dans la charge de président à

mortier, qu'il avait refusée dans l'intérêt de ce fils et pour ne pas quitter

la position de conseiller qu'il occupait depuis longues années.

Il se soumit aux vicissitudes de la destinée et chercha

des consolations dans le travail et dans la culture des lettres. L’un des

fondateurs de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de la ville de

Besançon, il en fut élu premier secrétaire perpétuel (nommé par Patentes de

juin 1752) et, quoique dans un âge où le repos se fait ordinairement sentir, il

en remplit tous les devoirs avec un zèle infatigable.

Il profita de ses loisirs pour composer de nombreuses

dissertations sur l'institution primitive du Parlement, sur l'origine de nos

fiefs, sur la forme de nos anciens États, sur le tribunal de l'Inquisition, sur

les différentes espèces de coutumes propres à notre pays, etc

II composa un mémoire sur la vie de Gattinara, sur le

président Philippe, sur un professeur de langue syriaque et hébraïque, M. Jault, d'Orgelet. Ce qui distingue toutes ces productions,

c'est une connaissance étendue du droit public de la province, un goût de

recherche pour tout ce qui concerne la Franche- Comté. Le style en est simple

et facile.

Ajoutons que de Courbouzon

savait être généreux pour le pauvre, bienveillant et dévoué pour quiconque

méritait son appui, qu'il encourageait la jeunesse, pressait les érudits de

travailler à l'histoire de la province : « Vous

êtes jeune, écrivait-il à dom Berthod, le 15

avril 1758; vous avez du goût pour la

retraite et les travaux littéraires ; combien de reproches n'auriez pas à vous

faire si vous négligiez vos talents »;

l’année suivante il encourageait dom Grappin en ces termes. « Vos coups d'essai sont des coups de maitre;

le sujet que vous avez traité est des plus intéressants, je le présenterai

demain de votre part à l'Académie; soyez assuré qu'il y sera universellement

applaudi. Les talents que vous faites éclore méritent bien d'être cultivés; ne

trouvez point de prétexte pour vous écarter de votre route ; continuez à vous

adonner à l'histoire, surtout à celle de votre pays. »

De Courbouzon mourut d’apoplexie

à Besançon, le 16 mars 1762. « Il avait

pour amis, dit Grandfontaine, tous ses contemporains les plus illustres, à

la cour, dans le clergé, dans la magistrature, » et il a laissé une

réputation méritée d'honnêteté, d'habileté et de science. Peut-être pourrait-

on lui reprocher trop de condescendance vis-à-vis du pouvoir. Dans une lettre

du 25 août 1757, alors que le Parlement avait dû, sur les ordres du duc de

Randan et sur la pression de M. de Boynes,

enregistrer de nouveaux édits onéreux pour la province, de Courbouzon

écrivait au duc de Tallard : « Il est certain

que nos misères sont excessives, mais l'État est dans le plus grand besoin, et

dans ce concours la misère de l'État doit avoir la préférence; on colore

d'ordinaire la résistance par le prétexte de la mauvaise administration. Le

reproche, quand il serait fondé, n'apporterait aucun soulagement aux besoins de

l'État, il faut des secours présents, et ce n'est pas en déclamant contre le

passé qu'on les procure. Si nous avions, en présence de M. le duc de Randan,

refusé l'enregistrement, nous aurions indisposé le roi ; quoique la fermeté

chez les magistrats soit digne d'éloges, il faut savoir se plier aux

circonstances, et il vaut mieux que les magistrats sacrifient la gloire que la

résistance leur acquerrait auprès des peuples au bien de ces mêmes peuples et

malgré leurs préjugés. Enfin je ne connais point de loi en France qui établisse

que les Parlements n'enregistreront qu'après trois lettres de jussion, j'ajoute

que nous n'avons enregistré que du très exprès commandement du roi. Ce sont là,

Monseigneur, les principes dans lesquels j'ai toujours été et qui ont déterminé

en cette occasion mon suffrage pour l'exécution des ordres du roi. J'ai cru en

cela le bien de la province et mon devoir. Ce sont les seuls motifs qui m'ont

décidé, et qui seront dans tous les temps la règle de ma conduite. »

N'est-ce pas un peu la lettre d'un courtisan? Toutefois on ne pouvait justifier

par de plus honorables motifs des actes que le public taxait de faiblesse. Lors

de la nomination de M. de Boynes à la première

présidence, de Courbouzon approuve encore le pouvoir

royal; il comprend sans doute tous les inconvénients d'une mesure qui donne à

un seul homme la direction d'une cour souveraine et l'administration de la

province, mais il n'ose protester ; il exprime môme dans un discours à

l'Académie ses sentiments de satisfaction, il félicite le gouvernement.

Enfin de Courbouzon a tout le

fanatisme de son temps. Nous avons sous les yeux un manuscrit où, après avoir

rappelé les édits contre les protestants, il déclare « que ces édits sont dus à la miséricorde de Dieu. » Il les approuve

sans réserve et n'a pas un mot de blâme contre les cruautés commises, un mot de

pitié pour les victimes. En étudiant cette vie laborieuse de de Courbouzon, on est tenté d'admirer quelle étendue d'aptitudes

et de connaissances exigent des fonctions si variées et si diverses et de si

nombreux travaux. De nos jours, l'individu attaché généralement à une

spécialité ne franchit guère le cercle des devoirs que lui impose sa

profession. Peut-être y a-t-il à cela quelques

avantages de détail, mais combien aussi d'inconvénients dans ce labeur

uniforme, absorbant souvent un ensemble de facultés auxquelles un milieu plus

large eût fourni un utile développement. Aux beaux temps de Rome, le même homme

figurait aussi bien à la tribune aux harangues qu'à la tête d'une armée. Il

parcourait successivement toutes les magistratures, occupait toutes les

fonctions publiques.

Après la

conquête française, il joua un rôle important dans la défense des droits de la

Franche-Comté grâce à ses relations avec l’entourage du roi, qui lui confia de

nombreuses missions.

Il avait

fait ériger en 1740 ses terres de Courbouzon et Chantrans en baronnie de Courbouzon

et fit preuve de son ancienne noblesse devant la Chambre des Comptes, en 1741,

pour l'enregistrement de ses lettres patentes ; il prit alors les armes

écartelées au 1, de Sachet, au 2, de Poligny, au 3, de Courbouzon,

au 4, de Chantrans et sur le tout, de Bocquet.

Cette plaque de cheminée

datée de 1735 montre que Claude-Antoine

ne portait alors que les armes de sa mère (Sachet+Poligny)

en plus de celles des Boquet.

On retrouve ces armes sur une pierre portant la

date de 1746, dans la chapelle de la

Vierge de l’église d’Andelot

dont le titulaire était alors Marie-François, après

Claude-Antoine, son père.

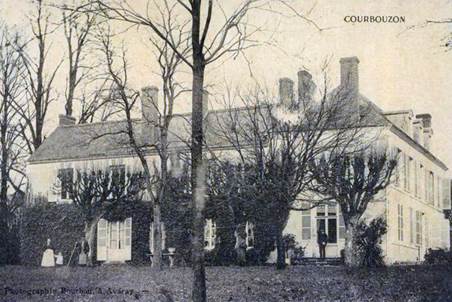

Le château de Courbouzon et son entrée

Co-fondateur

de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon, il en érigea

les statuts. Désiré Monnier, dans son livre "les jurassiens recommandables

par des bienfaits, des vertus, des services" (p 398), dépeint ainsi le

premier secrétaire perpétuel de l’Académie : Il réunissait en lui ce

qui est le plus capable de plaire : une taille majestueuse, les grâces de la

figure et les plus brillantes qualités de l'esprit. Son mérite bien apprécié le

poussa sur les voies des députations à la cour et c'est ainsi qu'il se trouva à

portée de lier commerce avec le célèbre d'Aguesseau qui le chargea de plusieurs

commissions importantes. Il a écrit "Recherches sur l'histoire du

Parlement" et "Eloges des académiciens morts". M. le Président

était fort répandu dans la société, et pour concilier les devoirs de sa charge

avec son goût pour l'étude, il donnait aux Lettres les premières heures de la

journée en se levant dès 5h du matin, plan de vie dont il n'a jamais dévié

jusqu'à la fin.

Les auteurs des Parlements et la vie de la Cité (Université de

Rouen, 2004) écrivent à ce sujet : « Le

premier secrétaire perpétuel fut un vieux conseiller, président à mortier en

1754, Bocquet de Courbouzon (1682-1762). Il avait été

envoyé plusieurs fois à Paris et avait aidé le chancelier d’Aguesseau, dans son

adaptation des lois françaises aux coutumes de la province. Malgré son âge, il

fit preuve à l’Académie d’une activité débordante, y intervenant trente fois en

dix ans, proposant des sujets de concours, faisant inventorier les dépôts d’archives

pour fournir des matériaux à l’histoire de la province. L’Académie se

réunissait toutes les semaines et jouissait des mêmes vacances que le parlement :

de la Nativité à la Saint-Martin. »

Il habitait

à Besançon un hôtel particulier qu’il avait fait construire entre 1732 et 1735

sur un terrain acheté aux bénédictins de l’abbaye Saint-Vincent en 1732. Son

monogramme (BC) est situé sur le balcon en ferronnerie de la façade sur rue,

située au 18 rue Chifflet. Cet hôtel comprend un

passage cocher en position centrale avec l’escalier d’honneur situé à sa

gauche, et le bâtiment des remise et écurie en retour d’équerre sur cour. Le

mur de clôture au fond de la cour est animé par une grande niche en plein

cintre voûtée en cul de four. Le jardin, à gauche de la cour, fermé par une

clôture en ferronnerie donne sur une partie de la façade postérieure de l’hôtel

et fait le lien avec l’hôtel suivant, situé au numéro 20, construit en 1744 par

l’architecte Colombot pour Claude François, fils

cadet de Claude Antoine. Ces deux hôtels sur rue avec

cours séparées par une grille en fer forgé ont été achetés par l’Etat en

1958 pour étendre les locaux de l’Université des Lettres de Besançon.

Hôtel de Courbouzon, classé monument

historique

Portrait de Louis XIV au siège de Lille, se trouvant dans le grand

salon du n°18

Il s’agit d’un des sept originaux peints par Houasse et destinés à

des cadeaux diplomatiques.

On pense qu’il a été offert à Claude-Antoine, représentant

important de la Franche-Comté à la Cour.

(Journal de l’Université de Franche-Comté n°14, 2007)

Marié le 8 mai 1706 à Claire Thérèse David,

fille d’un Secrétaire du Roi au Parlement de Dijon, il

eut 3 enfants : Marie François (ci-dessous), Claude François, dont nous

descendons, et Claire Guillemette (ci-dessous).

|

|

Marie François Clerc tonsuré (non engagé dans les ordres), abbé de Billon (1721-1726)

puis abbé de Bithaine et prieur d’Arbois

|

Claire Guillemette Elle succéda à Mme de Scey à l’abbaye

des Dames du Battans |

|

Françoise Boquet de Courbouzon,

une des petites filles de

Claude Antoine,

dame de Saint-Agnès, mariée

en 1767 à Jean-Pierre de Vauldry

par Johann Melchior Wyrsch

en 1769

Sources :

==================================================

Portraits communiqués par M. Damien Labrot

Lien de parenté :

=============================================

|

Claude-Antoine Boquet

de Courbouzon Claude-François Boquet

de Courbouzon (1715-1755) Claude-Antoine-Catherine Boquet de Courbouzon (1751-1807) Victoire Boquet

de Courbouzon (1774-1856) Adèle Le Bas de Girany

(1796-1857) Marie-Eugénie Garnier de Falletans (1823-1906) Maurice O’Mahony (1849-1920) |

|